| <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –>

<!– –> <!– –> <!– –> | <!– –>

«Цифровое искусство: музыка и IT» «Урок цифры» – всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники с 1 по 11 класс смогут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. «Урок цифры» продлится с 14 февраля по 6 марта 2022 года! Уроки пройдут в каждой школе во всех учебных параллелях с 1 по 11 класс. Попробуй свои силы на «Уроке цифры»! Современные технологии наполняют нашу жизнь: мы пользуемся электронной почтой, общаемся в социальных сетях и мессенджерах, заказываем такси и доставку через приложения, множество проблем решаем онлайн, смотрим фильмы, слушаем музыку и многое другое. Технологии развиваются с такой скоростью, что ежегодно мы слышим об очередном революционном прорыве информационных систем или завоевании ими очередной сферы нашей жизни. Что сейчас умеют информационные технологии в музыке? Конечно, почти все! Но для урока были выбраны:

Но самой сложной является задача понятного и наглядного способа объяснения фундаментальных понятий в условиях очевидной метапредметности любой темы, стоящей на переднем крае науки. Выбранный перечень подтем урока помогает сформировать общий принцип работы современных популярных музыкальных сервисов. Проводя аналогии между механизмами восприятия информации человеком и алгоритмами работы информационных систем, показывая синергетическое применение теоретических знаний различных предметных областей, появляется возможность продемонстрировать важность в каждой из них вне зависимости от выбранного пути профессионального развития. Звук – это волнообразные колебания среды, в которой он распространяется. Важно понимать, что звук – это не всегда одна волна, а сумма волн разной частоты. Задача нашего уха и мозга – разложить волну на составные части, чтобы «увидеть» уникальность звука, идентифицировать его. В основе работы компьютера со звуком – тот же процесс, только в более упрощенном виде. И первым этапом является именно оцифровка звуковой волны. Ключевыми параметрами в данном процессе будут частота и амплитуда колебаний.

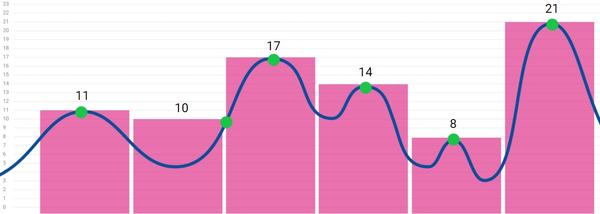

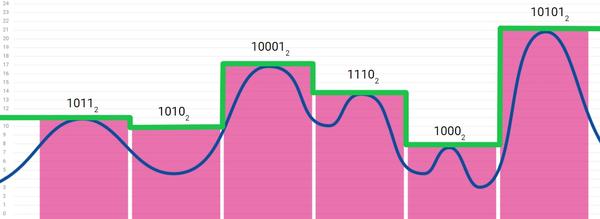

Частота звуковой волны – это скорость её колебания. Чем чаще колебания, тем выше частота и тем тоньше воспринимаемый нами звук. Амплитуда звуковой волны – это её мощность. Чем выше амплитуда, тем более сильное давление оказывает волна на слуховой аппарат, а значит, звук кажется громче. В процессе оцифровки потеря данных неизбежна, однако важно минимизировать эти потери: сохранить колебания и зафиксировать их амплитуду в количестве, достаточном для приемлемого качества оцифровки. Для этого звуковая волна разбивается на равные временные промежутки, в рамках которых и происходит фиксация уровня звуковой волны (ее амплитуды). Способов фиксации множество, но в уроке рассматривается самый простой: за уровень волны мы принимаем ее наивысшую точку на заданном временном промежутке.

Таким образом, мы получаем последовательность чисел, обозначающих уровень звука на каждом временном промежутке при его известной фиксированной длине. После перевода данных чисел в двоичную систему счисления в заданной разрядности, мы получаем двоичный код – оцифрованную звуковую волну.

Но так как оцифровка звуковой волны нужна для того, чтобы в дальнейшем после ряда манипуляций можно было её восстановить, самой важной задачей является сохранение приемлемой дискретизации звука. Почему это так важно? Дело в том, что чем выше частота дискретизации (количество временных промежутков в 1 секунде звуковой волны), тем больше вероятность качественной оцифровки звуковой волны. Согласно теореме Котельникова, для того, чтобы звуковую волну можно было восстановить, частота дискретизации должна быть минимум вдвое выше максимальной частоты оцифрованного сигнала. Чем же грозит недостаточная частота дискретизации и оцифровке? Потерей части сигнала, появлением помех, различными хаотичными звуковыми эффектами и прочими вариантами снижения качества звука. Конечно же, частота дискретизации – не единственный параметр, влияющий на качество оцифровки звука, но является одним из ключевых. После получения оцифрованной звуковой волны, можно производить над ним различные манипуляции: передавать, хранить, редактировать и т. д. Например, такой звук можно наложить на видеофрагмент, таким образом происходит озвучивание фильмов. Или изменить тембр и получить искаженный до неузнаваемости голос. Но в нашем уроке следующим шагом является процесс распознавания песни. Для распознавания любого звукового фрагмента необходимо разложить его на элементарные части. В нашем случае – на звуковые волны тех частот, которые изначально, сложившись, и дали нам тот неповторимый звук. Но как по ряду чисел можно понять, из каких слагаемых была составлен сумма?

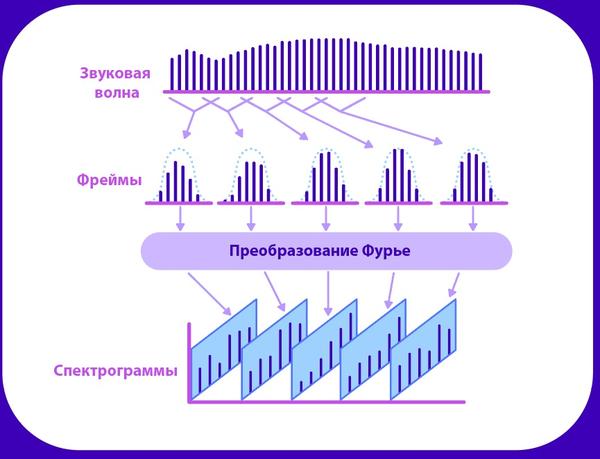

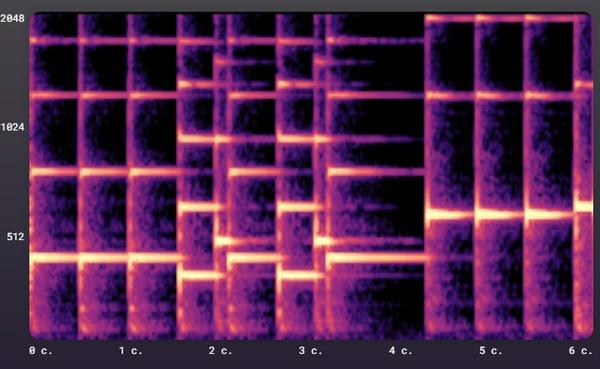

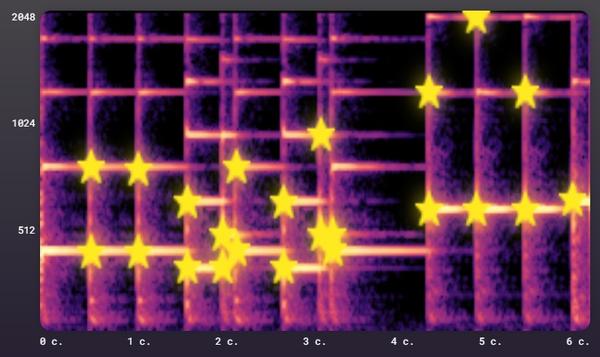

На инфографике вы видите упрощенный процесс получения математической модели распознаваемой звуковой волны – спектрограммы. В ней отображены все звуковые частоты и их уровни для каждого участка дискретизации сигнала. Записывается спектрограмма в формате матрицы, но так как школьная программа в базовом формате не предполагает изучение данной темы, в уроке использована ближайшая аналогия – таблица значений. Так каким образом последовательность чисел превращается в спектрограмму? Звуковая волна разбивается на фреймы равной длины, но в виду используемого математического аппарата, фреймы берутся с некоторым перекрытием друг друга. Далее, к фреймам применяется дискретное преобразование Фурье, которое позволяет увидеть частотный состав волны в каждом из них. То есть, данное преобразование представила каждый фрейм в виде спектрограммы звука в этот промежуток времени. Далее, все преобразованные таким образом фреймы складываются в единую спектрограмму – двумерную матрицу зависимости частоты от времени. Данную матрицу значений можно отображать в любом удобном формате. В нашем уроке Вы знакомитесь с её графическим представлением: каждый пиксель спектрограммы – это число матрицы, и чем число больше, тем пиксель ярче.

Таким образом, выделив наиболее яркие точки спектрограммы, учащиеся отмечают ее пиковые значения.

Зачем отмечать только пиковые значения, а не сравнивать целиком матрицы? Во-первых, потому что записанный в разных условиях один и тот же звук будет иметь отличающиеся спектрограммы в силу того, что в интересующую нас звуковую волну попадут и посторонние звуки. А значит, и результат оцифровки и преобразований будет отличаться от эталонного значения. Во-вторых, искомый звук нужно будет сравнивать с миллионами других, хранящихся в базе данных. Это требует настолько много ресурсов, что, порой, в процессе принимают участие одновременно несколько серверов, а алгоритмы сравнений непрерывно совершенствуются. Именно поэтому возможно сравнение лишь ограниченного количества точек и наиболее показательными будут именно пиковые значения и их совокупности. После многоступенчатой процедуры поиска, находится тот эталон, которому лучше всего соответствует исходная матрица и таким образом компьютер идентифицирует (распознает) мелодию. Далее, с распознанной мелодией можно делать множество вещей, но самые популярные – вернуть информацию о ней автору запроса или встроить её в систему рекомендаций музыки как один из элементов музыкальных интересов данного профиля. Фиксация музыкальных предпочтений профиля ложится в основу рекомендательной системы. Наиболее простая из них – item-to-item. Из тысяч профилей находятся те, которые максимально соответствуют целевому профилю по интересам (лайкам, дизлайкам, скипам и прочим реакциям). А затем производится анализ возможности рекомендации песни: если схожему профилю она понравилась, то и целевому можно ее предложить к прослушиванию. Если же таких схожих профилей находится больше одного, то возможность рекомендации определяется через вычисление вероятности успеха.

Очевидно, что чем больше профилей в системе, тем лучше работает такая модель построения рекомендательной системы. И именно поэтому разным людям одна и та же система совершенно разные рекомендации, причем это касается не только музыки. Также, стоит учитывать, что наименьшее количество ресурсов тратится при обработке числовых данных, а значит, все реакции пользователей на контент в итоге имеют числовое значение. А работа системы рекомендаций – это тоже математический аппарат. Изучив механизмы самых популярных потребностей в музыке, важно рассмотреть и передовые разработки в этой сфере. В их числе разработки по генерации музыки. В настоящее время существуют три основных подхода к генерации: 1) комбинирование звуковых отрывков; Первый подход является самым простым в реализации и в настоящее время свободно применяется не только для генерации музыки. Но это наименее гибкий механизм генерации новой музыки. Принцип работы диджея – собрать новое из отрывков существующего – ограничен набором исходных звуковых последовательностей и теми алгоритмами, которые закладываются в конкретных случаях. Второй подход более прогрессивный. Однако, работать с многомиллионными последовательностями символов в разрезе закономерностей, которые обязательно необходимо учитывать в процессе генерации, – очень ресурсоемкий процесс, который, в итоге, разбивается на ряд конечных отрывков, каждый из которых генерируется самостоятельно. Очевидный недостаток этого способа генерации – низкая вероятность того, что, после объединения отрывков, выяснится, что они недостаточно гармоничны относительно друг друга. Эффект попурри лишает данный способ шанса стать массово востребованным. Наиболее гармоничный результат даёт третий подход к генерации музыки – прямая генерация звуковой волны. Однако, это и самый ресурсоемкий способ, требующий вмешательства искусственного интеллекта и внедрения самых передовых технических решений. Алгоритмы данного способа ещё не совершенны и его можно однозначно назвать музыкой будущего, которая пока ещё скромно входит в нашу жизнь. Профессии в области современных технологий

Герои комикса:

Материал для работы с тренажёром обучающихся 1-11 классов. <!– –> | <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –>

<!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

«Искусственный интеллект в стартапах»

1-4 класс

Тренажер начинается с комикса, где демонстрируется проблемная ситуация, в которой оказались ученики.

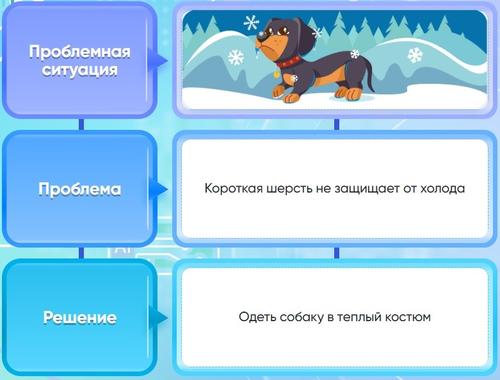

Суть проблемной ситуации: необходимо сортировать мусор.

Проблема: непонятно, какой мусор куда выбрасывать.

Решение: создать приложение для смартфона, которое будет определять вид мусора по фотографии: перерабатываемый мусор, неперерабатываемый мусор, пищевые отходы и электроника.

Каждый блок тренажера состоит из тьюториала и заданий.

Этап 1. Поиск проблемы

Тьюториал: учительница предлагает ученикам потренироваться различать проблемные ситуации и проблемы.

После успешного прохождения каждого этапа ученики видят картину своего продвижения по этапам проекта. На каждом этапе ученику присваивается роль.

Вы прошли этап поиска проблемы, присвоена роль «Искатель».

Этап 2. Исследование аудитории

Тьюториал: найти, кому приложение может помочь. Это и есть целевая аудитория.

Вы прошли этап исследования аудитории, присвоена роль «Исследователь».

Этап 3. Разработка технологии

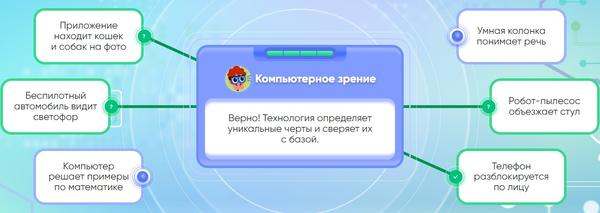

Технологии компьютерного зрения. Для использования этой технологии нужно обучить искусственный интеллект отличать виды мусора, чтобы понимать, куда и какой мусор выбрасывать.

Тьюториал: разметка данных (подготовка картинок для обучения ИИ).

Вы прошли этап разработки технологии, присвоена роль «Изобретатель».

Этап 4. Создание прототипа

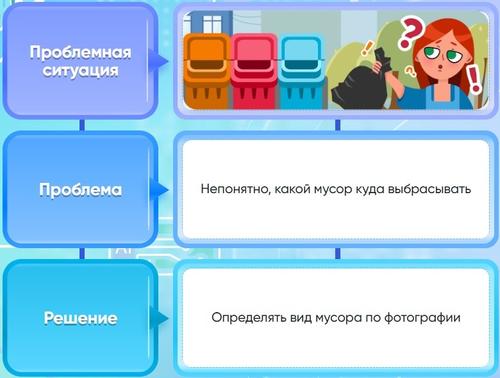

Тьюториал: составить алгоритм работы приложения, то есть описать по шагам, что и в каком порядке нужно делать.

Игра: расставить по порядку этапы работы приложения.

Вы прошли этап создания прототипа, присвоена роль «Творец»

Этап 5. Тестирование приложения

Исправление ошибок. Этот этап не содержит задания, участники смотрят короткий комикс.

Вы прошли этап тестирования приложения, присвоена роль «Испытатель».

Этап 6. Изучение технологии

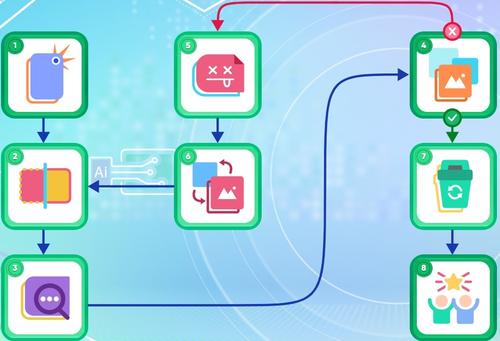

Тьюториал: где еще может быть применена технология компьютерного зрения (СV)?

Игра: требуется найти, в каких ситуациях может использоваться компьютерное зрение.

Вы прошли этап изучения технологий, присвоена роль «Ученый».

Когда начинающий программист изучает информатику, ему важно понимать, как устроена программа, и почему она так работает. Когда программист профессионал выполняет техническое задание – разрабатывает программу для практического применения ее заказчиком – ему важно выполнить свою работу быстро и качественно.

Вот почему для многих направлений разработки – игры, сайты, бизнес-приложения и других – существуют специальные программы, так называемые low-code платформы, которые помогают повысить скорость разработки без потери качества. Как такое возможно? Смотри наш учебный фильм и узнай о современном методе создания прикладных компьютерных программ.

А затем выбирай уровень и запускай игровой тренажер Урока цифры. И снова твой выбор – одной из десяти областей деятельности, которая понравится тебе больше других. Внимательно читай техническое задание, следуй советам героев Урока цифры, собери приложение из модулей и заверши необходимые настройки. Если будет трудно, тебе на помощь придет желтый котик Лоу Кот.

После урока не забудь получить сертификат!

Понравилось? Пройди тренажер для нескольких отраслей, выбирай различных заказчиков. Обрати внимание, как устроены технические задания. А вдруг у тебя родится собственная идея полезного приложения? Или может быть, ее подскажут родственники, старшие товарищи. Тогда смелее участвуй в нашем творческом конкурсе технических заданий!

И еще – для самых крутых и отважных. Вы можете записаться на бесплатное обучение по разработке бизнес-приложений в среде «1С:Предприятие», создать реально работающие low-code приложения, при желании поучаствовать в соревнованиях и получить преимущества при поступлении на ИТ-направления подготовки в вузы и колледжи. Подробнее см. https://student.1c.ru.

Шаг 2. Попробуй свои силы в тренажере

Уровень для начинающих испытателей

Пройти

Уровень для опытных специалистов

Пройти

Уровень для закаленных профессионалов

Пройти

Библиотека электронных учебных материалов для учителей и школьников на портале «1С:Урок». Тысячи интерактивных заданий, лабораторных работ и демонстрационных материалов для начальной и средней школы. А также интерактивная онлайн-среда «Математический конструктор» для создания живых чертежей прямо на занятиях.

<!– –><!—->Главная<!––> » 2022 » Октябрь » 10 » Урок Цифры. Урок Первый

Похожие материалы по теме… <!– –> | <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> | ||||

«Урок цифры» предлагает погрузиться в увлекательную визуальную новеллу-комикс, сюжет которой строится вокруг исследования кибератаки, совершенной на банк. Сюжет истории основан на реальных событиях, которые происходили в разных странах мира!

Главный герой — кибердетектив Мидори Кума помогает исследовать случившийся инцидент. Попутно он рассказывает про работу специалистов по информационной безопасности, учит отличать фишинговые письма от обычных, объясняет, почему важно обновлять программное обеспечение.

Урок можно пройти самостоятельно. Сначала посмотри видеолекцию, потом перейди к выполнению тренажера.

После выполнения тренажера можно получить сертификат о прохождении урока!

Посмотри видеолекцию

`

Как исследовать кибератаки?

Эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрий Галов расскажет, как специалистам по информационной безопасности удается обнаруживать кибератаки, исследовать их и понять, кто за ними стоит. Будет интересно? Конечно, скорее включай видеолекцию!

Попробуй свои силы в тренажере

Уровень для начинающих исследователей

Пройти

Уровень для опытных специалистов

Пройти

Уровень для закаленных профессионалов

Пройти

Хочешь узнать больше о кибербезопасности, научиться распознавать фишинговые сайты, создавать по-настоящему надежные пароли, защитить все свои аккаунты и данные от кражи и многое другое? Погружайся в мир безопасности с «Лабораторией Касперского».

На этом уроке ты узнаешь, какие профессии связаны с разработкой видеоигр, и чем занимаются специалисты игровых студий.

В разработке видеоигр и геймификации неигровых проектов участвует множество профессионалов разных специальностей. Попробуй найти для себя самое интересное направление, пройдя все тренажеры. Получи призы: сертификат и промокод на эксклюзивный стикерпак ВКонтакте. И не забудь поделиться результатами с друзьями. Поехали!

Посмотри видеолекцию

`

Видеоигры – это развлечение или работа?

Эксперт из MY.GAMES (входит в экосистему VK) Антон Городецкий расскажет, какие видеоигры сегодня популярны, и почему игровой рынок — один из самых быстроразвивающихся в мире.

Игра — практически всегда имитация реальной деятельности. Строительство, управление персонажами, машинами, самолётами — всё это существует и в жизни. Однако в играх сложные процессы можно сделать доступными и интересными для игроков, чтобы они могли узнавать новое или даже создавать собственные миры.

Скачать видео

Попробуй свои силы в тренажере

Уровень для начинающих испытателей

Пройти

Уровень для опытных испытателей

Пройти

Уровень для опытных специалистов

Пройти

Урок о разработке игр подготовлен компанией VK при поддержке проектов ее экосистемы – международного бренда MY.GAMES в лице пензенской студии разработки мобильных игр BIT.GAMES, образовательной платформы Учи.ру и облачной платформы VK Cloud Solutions.

VK реализует образовательные проекты и инициативы для школьников, студентов, учителей и профессионалов индустрии. Благодаря проектам VK Образования школьники могут выбрать свой путь в ИТ, а студенты освоить востребованную специальность в этой сфере еще во время учебы.

Урок цифры «Быстрая разработка приложений» – это урок для ваших детей.

В новом цифровом мире важно хорошо ориентироваться в области создания и применения приложений.

Этот Урок цифры научит конструированию программ и покажет необычайный интерес цифровизации в различных сферах человеческой деятельности.

Вместе с детьми вы найдете ответы на такие важные вопросы из сферы ИТ: как быстро разработать приложение, как сделать приложение на заказ, какие этапы создания приложения, что такое техническое задание, зачем нужно понимать предметную область, для которой создается приложение.

Игра-тренажер покажет процесс создания приложения по техническому заданию заказчика. По окончании работы в тренажере дети получат сертификат, который займет достойное место в портфолио.

Материалы урока созданы фирмой «1С» – российской ИТ-компанией, которая разрабатывает программное обеспечение для бизнеса, управления, образования и других сфер жизни современного общества.

Как настроиться на урок?

Предложите детям поучаствовать во Всероссийской акции, познакомиться с новыми понятиями в мире информационных технологий и быть в курсе современного подхода low-code для создания приложений.

Согласуйте с ними время участия. Покажите свою заинтересованность в их развитии и успешности.

1. На сайте урокцифры.рф откройте раздел «Ученику» урока «Быстрая разработка приложений»

2. Посмотрите увлекательный учебный фильм по теме урока.

С учащимися начальной школы фильм лучше смотреть по фрагментам с обсуждением содержания в паузах.

Учащимся основной и старшей школы после просмотра стоит предложить ответить на вопросы:

- Почему цифровые технологии важны в современном мире?

- Где применяются цифровые приложения?

- Что такое автоматизация и цифровизация бизнеса?

- Чем отличаются специализированные и универсальные языки программирования?

- Что такое программная платформа, если мы говорим о быстрой разработке приложений?

- Что такое low-code/ no-code разработка приложений?

- Почему развивается направление low-code?

- Что должен знать и уметь специалист по автоматизации бизнеса?

- Какие предметные области для разработки приложений вам были бы интересны?

3. Игровой тренажер.

В разделе «Ученику» выберите уровень тренажера. В окне регистрации заполните короткую анкету участника. После приветствия от персонажей урока цифры предоставьте ребенку выбрать отрасль, получите техническое задание и соберите приложение из модулей на следующем экране тренажера. Далее настройте те модули, которые помечены восклицательным знаком. Как это сделать, прямо в тренажере вам подскажет наш усатый ассистент и программист со стажем – Лоу Кот.

Если у ребенка возникнут трудности, прочитайте техническое задание вместе, обратите внимание на выделенные слова и последовательность модулей

4. Сертификат. Получите электронный сертификат об успешном прохождении тренажера Урока цифры для вашего портфолио.

5. Конкурс. Примите участие в творческом конкурсе: вместе с детьми напишите техническое задание на разработку приложения.

Номинации конкурса:

- «На заказ» Техническое задание нужно придумать по задачам той организации, где работают родители или знакомые взрослые.

- «Придумай сам» Техническое задание придумываем от имени вымышленной участником конкурса организации, представляющей реальную отрасль.

6. Курсы и проекты. Если ребенку понравилось создавать свои приложения, он может записаться на бесплатное обучение по разработке бизнес-приложений в среде «1С:Предприятие», создать реально работающие приложения, п при желании поучаствовать в соревнованиях и получить преимущества при поступлении на ИТ-направления подготовки в вузы и колледжи. Подробнее см. https://student.1c.ru.

- Тренажеры2

| <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –>

<!– –> <!– –> <!– –> | <!– –>

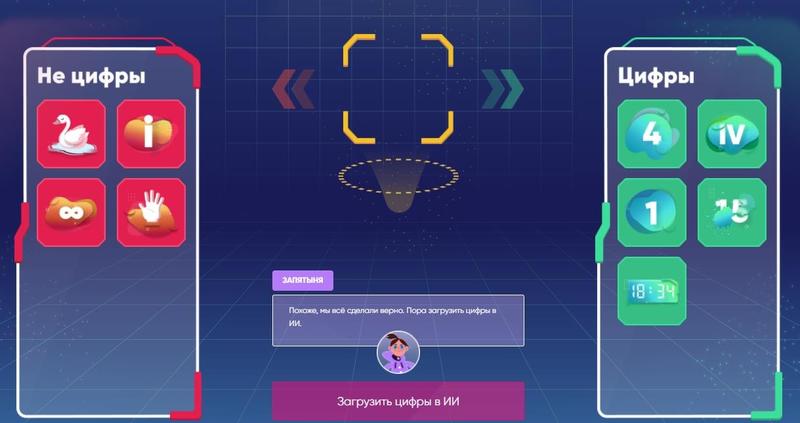

«Искусственный интеллект в образовании» 1-4 класс Шаг 1. Этап 1. Учим ИИ узнавать цифры и распознавать, что относится к математике, а что нет Как и человеку, искусственному интеллекту необходимы данные для обучения.

ИИ узнает цифры Шаг 1. Этап 2. Проверка Иногда искусственный интеллект не может научиться с первого раза и ошибается. Для того, чтобы найти ошибки, указать на них и помочь искусственному интеллекту обучиться лучше, нужна человеческая помощь. Во время обучения искусственного интеллекта алгоритму недостаточно только исходных данных, которые он получает от человека. Во время работы может потребоваться их корректировка. Это означает, что человек должен проанализировать промежуточные результаты работы алгоритма и сообщить, в каких случаях он отработал верно, а в каких нет. Таким образом, алгоритм подстроится под решение задачи более точно.

ИИ отличает цифры от других символов Шаг 2. Этап 1. Загрузка правил Кроме распознавания каждого отдельного символа, необходимо уметь собирать все прочитанные символы в осмысленную запись. Для этого алгоритм должен знать, по каким именно правилам строится математическая запись. Эти правила должны быть заложены в алгоритм; только тогда он сможет проверять правильность прочитанных выражений.

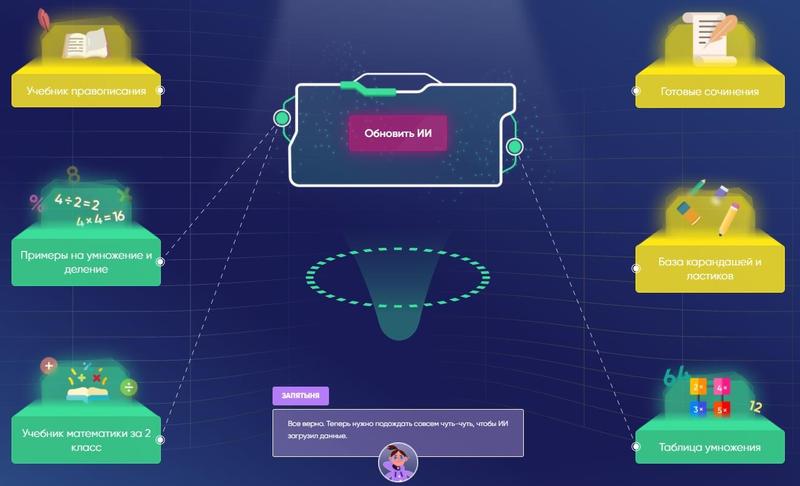

Шаг 2. Этап 2. Нахождение и подсчет ошибок После того, как машина научится проверять разные математические выражения на ошибки, нам необходимо сообщить ей, что делать с этой информацией дальше. Мы должны загрузить в нашу программу конкретные инструкции о том, как поступать при обнаружении ошибки. Программа должна не просто фиксировать ошибки, но и вести их учет: подсчитывать, сколько раз ошибся ученик при выполнении задания.

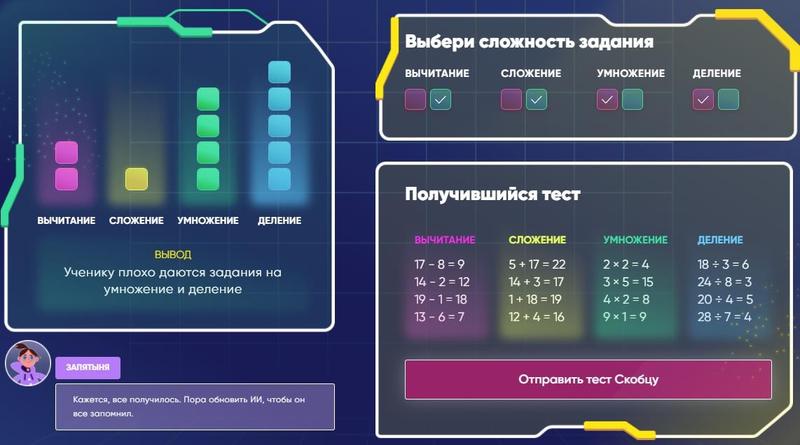

Шаг 3. Этап 1. Подготовка выводов Для того, чтобы проанализировать результаты работы, программа смотрит на числа, а вот человеку удобнее анализировать графики. Поэтому разные числовые характеристики в программах представляют в виде диаграмм и графиков – это более наглядно, чем таблица с числами.

Шаг 3. Этап 2. Составление индивидуальных заданий При наличии большого количества данных о результатах выполнения разных работ ученика, программа может предсказать, какие именно задания будут для него в будущем самыми полезными, ведь она «помнит» и «знает», какие именно типы заданий вызвали у него в прошлом больше всего проблем. Даже по результатам одной работы можно сделать вывод о том, в каких именно заданиях ученик сделал больше всего ошибок, а с какими он справляется хорошо. Если результаты ученика высокие, программа может подобрать для него более сложные упражнения, а если ошибок много, то сложность упражнений на данное правило повышать не следует, лучше дать задания попроще.

<!– –> | <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –>

<!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> <!– –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Основная идея и цель урока заключаются в формировании у школьников представлений о мире киберугроз, масштабе наносимого ими ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. А также показывает, как специалисты по информационной безопасности помогают исследовать такие кибератаки.

Урок выполняет просветительскую задачу, способствует развитию цифровых навыков и помогает профориентировать школьников. Несмотря на технологическую направленность, урок можно провести на любом учебном предмете и в любом классе.

Как спланировать и провести урок

Мы предлагаем методический комплект, с помощью которого можно спланировать и провести занятия с учениками любой ступени обучения и уровня подготовки. Существуют три версии урока:

- стандартный (класс с компьютерами и Интернетом),

- без Интернета (класс без компьютеров и Интернета),

- дистанционный (удаленная коммуникация).

Каждая версия урока содержит свой набор методических материалов.

Стандартный

- видеолекция по теме урока;

- онлайн-тренажер для учеников 1–11 классов;

- методические рекомендации по проведению урока.

Без Интернета

- видеолекция по теме урока;

- презентация для проведения урока без Интернета;

- методические рекомендации для проведения урока без Интернета.

Дистанционный

- презентация для проведения урока онлайн;

- онлайн-тренажер для учеников 1–11 классов;

- методические рекомендации для проведения урока онлайн.

03.12.2019 13:57

Примерное время чтения: 3 минуты

16987

Со 2 по 15 декабря в стране проходит всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры». Онлайн-урок проводится в рамках празднования Дня информатики, который отмечается 4 декабря, пройти его могут школьники всех регионов страны, начиная от младшеклассников и заканчивая учащимися старших классов. Тема декабрьского урока — «Сети и облачные технологии».

Что за «Урок цифры» и зачем он нужен?

Впервые «Урок цифры» провели в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и организации «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. В 2019-2020 учебном году было решено продолжить начатую инициативу году в целях развития у школьников компетенций цифровой экономики, а также их ранней профориентации в сфере информационных технологий.

В декабре 2019 года школьники могут узнать, что такое Сеть, что входит в понятие облачные технологии, как они работают и как надежно с помощью таких технологий хранить собранные данные. Ученикам также расскажут, как развивался интернет, как протестировать домашнюю сеть или свой любимый сайт, а также познакомят с профессиями людей, которые ежедневно трудятся, чтобы интернет работал надежно. Помимо этого школьники смогут потренироваться в прокладке сетей и диагностике серверов при помощи программируемого робота.

Сколько таких уроков запланировано в течение года?

В течение текущего учебного года запланированы пять «Уроков цифры». Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», профориентационную работу со школьниками и привлечение их в сферу IT-технологий. Так, с 5 по 18 ноября темой «Урока цифры» были «Большие данные». С 3 по 16 февраля 2020 года школьникам предложат тему «Персональные помощники», с 10 по 23 марта — «Безопасность будущего», а со 2 по 16 апреля — «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Учащиеся каких классов могут пройти «Урок цифры»?

Принять участие могут школьники разных классов. Учащимся 1-4 классов предлагают пройти «Уровень для начинающих испытателей», с 5 по 7 класс — «Уровень для опытных специалистов», а с 8 по 11 класс — «Уровень для закаленных профессионалов». Для прохождения урока нужно заполнить анкету на сайте урокцифры.рф, после чего будет предложено пройти тест в игровой форме.

Основная идея и цель урока заключаются в формировании у ребенка представлений о мире киберугроз, масштабе наносимого ими ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. А также показывает, как специалисты по информационной безопасности помогают исследовать такие кибератаки.

Урок выполняет просветительскую задачу, способствует развитию цифровых навыков и помогает раннему профессиональному самоопределению ребенка. Кроме того, школьник познакомится с некоторыми правилами цифровой безопасности, которые сможет применить в жизни.

Урок разработан для школьников с 1–11 классы. Родители могут помочь своему ребенку в прохождении урока в домашних условиях. Для этого мы разработали рекомендации для родителей для самостоятельного прохождения урока.

После выполнения заданий тренажера ваш ребенок может получить сертификат о прохождении урока!

Познакомься с разными технологиями искусственного интеллекта, узнай, какие задачи они решают и попробуй себя в роли предпринимателя!

Познакомься с разными технологиями искусственного интеллекта, узнай, какие задачи они решают и попробуй себя в роли предпринимателя!